南京民间抗战博物馆

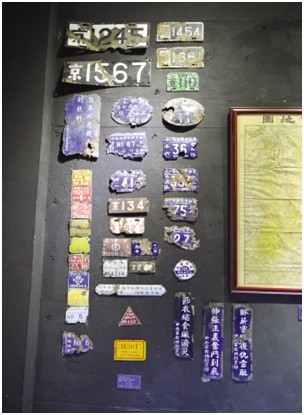

抗战时期发行的各种牌照、名牌、标语

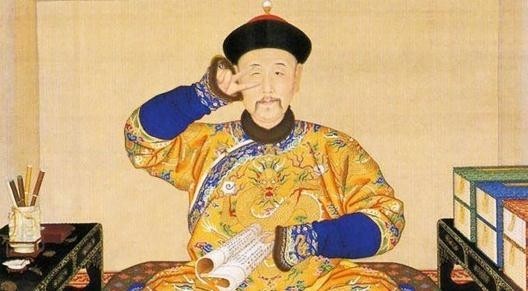

抗战时期勿忘国耻攒盒

细节出彩,每年两万余人前来参观

如果不是放慢车速,很难看到藏在安德门大街边一栋小楼内的这处南京民间抗战博物馆。朝里走,外立面自上而下的醒目大幅五星国旗才让人找到博物馆并不太宽的入口。三楼和四楼是博物馆的所在地,三楼对普通市民免费开放。四楼作为资料室陈列着有关抗日战争的书籍4万余册,其中关于抗战历史的孤本就有2000多本,但仅对专业人士开放。

整个博物馆百平米大,甚至“迷你”,但布展却独具匠心,包括“1937南京记忆”、“不愿做奴隶的人们”、“抗战风云”、“抗战文献”、“抗战徽章”等几部分,简朴但却凝重,震撼人心。

正是因为细节上出彩,这处“草根”博物馆体量虽小且不在南京市中心,但名气不小。从2006年至今已接待参观者多达16万人,每年平均迎来参观者两万余人,他们是对这段历史真正感兴趣的人。

藏品收获难,但价值“无法用金钱来衡量”

日军大屠杀期间的各式军刀、江南水泥厂难民区中方管理人员贾瑞林使用过的望远镜、江南水泥厂会计科副主任徐莘农等记载难民区真实情况的书信、两名日本军人安稳地坐在凳子上开枪,揭示当时屠杀已成为休闲、取乐的照片……馆内共珍藏文物3700余件。

所有藏品和书籍都是吴先斌四处奔波收集而来

让吴先斌感到最有价值的展品是两部英文著作的打印稿,分别是两位外国人所写的《战争意味着什么——日本侵华暴行》和《南京城的兵燹之灾》。而所有历史照片中他认为颇有价值的是一张侵华日军自己拍摄的南京仙鹤门大屠杀的照片。

国家博物藏品代表国家记忆,那民间博物馆收藏代表民间记忆,二者融合才是民族的完整记忆。用吴先斌的话来说,“这个城市需要它”,若真有一天博物馆穷途末路、无法支撑,将把馆内所有文物、史料捐赠给大学,让年轻人延续对历史的思考。