过去20年来,博物馆界的工作人员逐渐开始对“品牌”一词抱有好感,品牌思维已成为博物馆成就领先地位的一个重要工具。但除此之外,许多研究人员对此仍抱有疑虑。在很多行业人士看来,品牌就像是一股黑暗力量,它对机构进行干预,追求循规蹈矩,一味追逐利益与虚荣,是一个负面词。

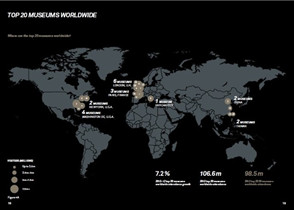

如果品牌就是机构的象征,那么真相就是,博物馆从未离开过品牌。像大英博物馆、大都会艺术博物馆、普拉多博物馆等世界闻名的机构一直都在努力打造自己的形象:建立良好的声誉,让观众对博物馆的参观有一个明确的预期。然而,在过去很长一段时间内,一些机构更愿意采用含蓄的营销策略,发起的品牌营销活动也屈指可数。

如今这一趋势已有所改观,造成这种变化的原因有三:首先,博物馆学带来的影响。博物馆学作为博物馆组织、筹划和管理的一门科学与实践,已将关注的重点从藏品转向了观众,从物品转向了叙事。其次,电视和互联网带来了激烈的竞争,观众希望在博物馆也能获得如看电视与上网一样的互动体验。同时,政府也要求博物馆改善服务,以吸引更广泛的观众群体和筹集更多的资金。

为应对这些变化,文化机构采取了多种具体措施,他们开始更加深入地思考自身的使命,精心经营和展示机构的形象——无论是与外界沟通还是为观众提供参观体验时,博物馆都致力于向公众展示更为清晰的形象,以吸引更多的合作伙伴,同时,这也有助于团结内部员工,从而激发他们的工作热情。

其中有一些机构明确展示了自身的形象,并取得了成功。进入世纪之交的泰特现代美术馆明确宣布,机构的目标是为了让艺术更为普及,并在人们生活中占据更为重要的位置。而美国国家信托基金,巧妙地将工作重点从财产转移到了人,并于2011年为机构的管理团队新聘任了一位品牌经理。

还有一些博物馆从根本上践行了品牌思维,只是没有明说而已。比如,大英博物馆如今已成为一个国家宝库,乃至全世界的资源库,但它却很少提及品牌营销。皇家历史宫殿非常擅长讲故事,他们说的更多的则是机构的“形象”,甚至是目标,却很少提到品牌营销。

由此可见,品牌思维已深入人心,“品牌”一词也已经获得广泛的理解。它不再仅限于标识,同时还包含了博物馆运营的基础工作及其形象,是一件严肃的事情。

然而,整个文化领域仍然有人对这一词汇抱有负面的态度。诚然,糟糕的品牌营销政策会给机构带来危险,但是品牌本身的含义也正在发生改变。通用电气公司等商业机构就不再将品牌视为一个控制机制,而是与公众分享机构的目标,鼓励创新精神的方式。谷歌等公司鼓励创新试验与变革,将自身的品牌看成是一套理念,而不是一句单调的口号。还有一些企业将品牌看成是顾客所有,鼓励变革。即便是对持最怀疑态度的研究人员来说,这些都是不错的变化。

如果你把品牌仅仅看作是营销人员采用的一种肤浅的商业手段,那么你反对它无可厚非。但如果我们严肃地看待品牌,它也是一个不错的选择。博物馆品牌的基础作用并不是为了反对学术,而是为了让学术研究走向更多的公众,而没有研究人员会反对这一目标。

本文作者罗伯特•琼斯现供职于沃尔夫—奥林斯品牌咨询公司,同时在东英吉利亚大学授课。本文原载《卫报》,湖南省博物馆编译。