全新的博物馆运营模式

所罗门和佩吉极大地推动了现代艺术的发展,也推动了博物馆业的发展。古根海姆博物馆开启了一种新的博物馆模式,这种模式为当代私人博物馆的国际化发展和运营带来极大的影响。20世纪70年代,纽约的古根海姆博物馆已扩建过一次,馆藏作品达到3000多件,成为美国现代艺术最重要的博物馆。博物馆由古根海姆基金会管理运营,全球化的趋势让基金会把眼光投向其他区域。1988 年,托马斯•科伦斯(Thomas Krens,1946-)担任纽约古根海姆博物馆馆长一职。科伦斯所学专业为艺术和经济,他看到了博物馆商业属性的一面,提出了“全球古根海姆”(The Global Guggenheim)策略,即以古根海姆博物馆为统一品牌,以馆藏艺术品为共享资源,在世界其他区域建立连锁博物馆。其运作方式为加盟者提出申请,申请通过后要缴纳一笔加盟费用,然后由纽约总部为其提供相应的咨询、运营模式及策展服务,并收取适当费用,而总部会为加盟馆免费提供1万件藏品的展示权和大型展览展品资源的优先享用权。这个想法新奇而有吸引力。一旦资源可以共享,藏品像商品一样可以灵活流动,再加上品牌又坚实有力,那么,私人博物馆生存空间确实可以增大。

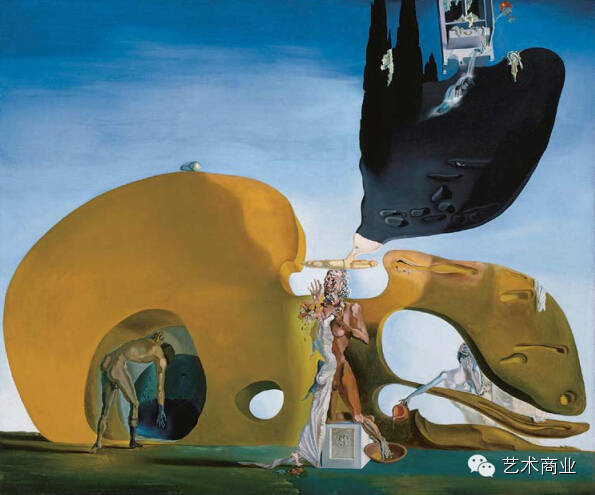

佩吉收藏的达利作品《液体欲望的诞生》

西班牙毕尔巴鄂市的古根海姆博物馆(Museum Guggenheim Bilbao)就是一个成功的加盟案例。1991年,西班牙当地政府向古根海姆纽约总部提出加盟意向,决定在毕尔巴鄂市建立古根海姆现代艺术博物馆。该馆由西班牙政府出资建造,由古根海姆纽约提供藏品、交流项目和管理模式。借鉴古根海姆纽约建筑上的成功经验,毕尔巴鄂的设计师由当代解构主义大师弗兰克•盖里(Frank Gehry,1929-)担任。1997年,博物馆落成。建筑完整呈现盖里的风格—整个建筑由弯曲不规则的几何形体层叠在一起,脱离建筑功能,仿佛艺术上的抽象片段,在视觉上无比震撼。开馆第一年,该馆就吸引了超过170万人次来此参观,给经济面临困境的毕尔巴鄂市带来超过5.6亿美元的收入。文化和服务产业的蓬勃发展让毕尔巴鄂市得以成功转型,一时“古根海姆效应”成为艺术、经济、文化等学科研究的热门话题。

位于纽约第五大道的古根海姆博物馆,由美国现代建筑先驱弗兰克•劳埃德•赖特设计。这栋造型奇特的“白色大海螺”与邀请设计者所罗门•古根海姆的现代主义艺术品可谓相得益彰

今天,在柏林、威尼斯、圣彼得堡等地都可以见到古根海姆博物馆,“全球古根海姆”在某种程度上已然实现。虽然不是每一个案例都成功,但这个模式确能为当下的博物馆体制带来相当多的思考。当然,质疑之声一直都存在。譬如,古根海姆博物馆的品牌输出对于加盟馆当地的文化发展是否会带来冲击?资源共享带来的藏品频繁流动,难道不会增加损坏乃至遗失艺术品的可能性?对于古根海姆纽约总部来说,艺术品到底是库存的商品还是艺术品?博物馆以麦当劳的模式吸收加盟者,这种快餐式的商业模式会把博物馆引向何方?这种全球扩张模式会不会最终给古根海姆自身带来巨大的风险,导致其无法控制和保护好自己的藏品?……

但是,质疑归质疑,古根海姆博物馆的全球化策略仍然在顺利地推行中,原因就在于它能活用资源,让资源在区域间流通共享,做到信用度、藏品和财富的共享。这与梅耶的家训“利益同享,风险共担”一脉相承。早在梅耶时期,古根海姆家族的视野就已经是“全球化”的了。