上篇中,作者对皇家安大略博物馆早期收藏历史进行了复原,请查看《海外博物馆收藏中国文物的主旨演变及时代挑战(上)》。随着时代改变,西方博物馆收藏中国文物的前提、需求、手段和方式都今非昔比。面对目前鱼龙混杂的艺术市场和收藏业界,西方博物馆研究员如何保证博物馆征集的器物具有明确合法的“出处证明”,又如何恪尽职守地处理博物馆之馆藏?下篇将就海外博物馆的研究人员如何打开并维系一条与博物馆政策制定者、捐赠人、私人收藏群体和古董商等各种群体沟通的渠道,展开论述。

七、问题与挑战

如此这般的遗赠和信托基金的存在,使得皇家安大略博物馆的馆藏征集拥有了前所未有的财务自由,同时毋庸置疑地提高了馆藏的总体质量和专门领域的研究力度。然而,这些藏品同样引出了问题,即如何保证博物馆征集之器物具有明确的“出处证明”,博物馆研究馆员如何恪尽职守地处理博物馆之馆藏。

联合国教科文组织大会将1970年设定为中国古物合法输出的分水岭。在处理Levy的遗赠时,皇家安大略博物馆的研究员们竭尽全力地保证所有征集而来的文物,都在1970年前已于中国领土之外成为私人收藏。

加拿大皇家安大略博物馆

博物馆在征集文物时对于中国古物的出处都非常谨慎。在将每件征集文物纳入馆藏的过程中,首要任务便是联系中国的国家文物局,并提交所有关于文物的详细资料。如若中国方面对任何问题提出质疑和反对,博物馆将考虑中止收藏。所幸,迄今为止,皇家安大略博物馆的馆藏尚未收到来自中国国家文物管理部门的任何负面反馈。如此,若将来遇到任何质疑,博物馆便能提供详尽的文献证明,以供开诚布公的对话。

在处理大量来源不明的中国文物捐赠时,这个方式已经被证明是行之有效的。举例言之,在2000年,皇家安大略博物馆接受了一笔超过三百件的中国文物捐赠。除中国古物之外,还包括另外三百件近东及中东艺术品。捐赠者是加拿大收藏家、慈善家Joey and Toby Tanenbaum夫妇。

在博物馆方面看来,the Tanenbaum的收藏多数是在20世纪80年代至90年代之间完成,通过一个纽约的古董商人,来自香港艺术市场。除了那些被鉴定为赝品的之外,这笔收藏的质量之高是毋庸置疑的。同时,它们也弥补了博物馆现存文物未能涵盖的重要地域空间和历史时期。但是,文物的来源富有争议。深入研究可以确定,至少其中一部分器物是新近出土的,可能来自三峡地区的考古遗址。这一地区在20世纪80、90年代都在进行密集的抢救性发掘。

2000年五月,我怀揣三卷本的捐赠目录飞往北京,将近一千页的打印资料和图片上详细记载了每一件来自Tanenbaum的收藏。 在我与国家文物局相关部门会见中,文物局的领导首先赞扬了皇家安大略博物馆对于中西交流所做出的贡献。这位官员认为,这些文物只是如今无法遏止地流失的中国文化财产当中的极小部分。在这次会晤中,这位官员提到,他们已经竭尽全力地去扼制不断增长的盗掘和偷窃文物现象,但是,在缺乏充足证据的情况下,有关部门是没有反对西方博物馆接受这种捐赠的法律依据。

在我们的会谈中,他们进一步表示,与其让这些器物流转于私人囊中,也许倒不如进入皇家安大略博物馆这种在研究和教育中国历史文化方面享有盛誉的博物馆。我理解这绝非官方在鼓励西方博物馆在艺术市场上或私人捐赠者处收购来源不明的文物,但是,这些对话无疑传递了一种信息,即在中国文化权威机构和重要的西方博物馆之间建立紧密的交流是互惠之举,这将有助于政府处理鱼龙混杂的文物交易所导致的考古遗址的盗掘。

然而,获得一份如Tanenbaum捐赠这样的艺术收藏,西方博物馆的专业人员或一位在博物馆工作研究的考古学家并不因此而具有任何道德优越感。而且,虽然有些收藏者向博物馆奉送自己的藏品,并且不时慷慨解囊资助博物馆进行展馆的翻修与发展。但是,他们显然意在以此换取联邦免税政策。许多公共文化机构的管理者往往因不得不拒绝这样的捐赠而感到尴尬。

如今,正如全世界许多博物馆一样,皇家安大略奉行一套非常明确的征集政策。我们的文物收藏政策表明:“皇家安大略博物馆确信任何文物,无论其获取方式是捐赠、交换、抑或购买,都不是偷窃所得或通过非法途径获取或收藏。对加拿大境外文化遗产的获取将遵循加拿大文化遗产进出口法案,即符合联合国教科文组织大会关于禁止非法进口、出口和转运文化遗产所有权(1970)的原则和法规。”

这一政策表明,西方博物馆不再具有接收来历不明的中国艺术品的资格。这项政策的实施旨在在全球范围内限制非法文物交易。但是,显而易见的是,即便博物馆不再收藏可疑文物,非法文物交易问题亦不会随之消失。

横亘在眼前的问题是,考古遗址被盗掘的现象每时每刻都在发生,规模大小各异。虽然中国及其它发展中国家盗掘之风尤盛,但是,盗掘是一个全球性的问题。20世纪80年代之后,中国进入改革开放的经济发展时期,为考古文物的盗掘和非法交易打开了潘多拉之盒。许多盗掘和非法交易被有组织的犯罪团伙操控,他们源源不断地为非法艺术市场提供货源。而其它的一些则是个人行为,这些人妄图通过售卖自己捡漏而来的宝物发家致富。然而,在绝大多数情况下,这些行为都涉及故意盗掘和破坏考古遗址。

无论是意外、偶发事件或是蓄意盗掘,这些不法文物在私人手中迟早不是流入艺术市场,便是进入拍卖行。其中一些文物由中国新移民通过不法途径带入如多伦多这样的城市。这些人热衷于向博物馆靠拢,将博物馆视为潜在的买家。其中一些人甚至开设古董店,或者建立协会用于文物交易。我一直关注许多来自中国大陆的新兴年轻藏家,他们的收藏数量不断增长,其中不乏美学价值和研究价值可媲美博物馆藏品的艺术品。

值得一提的是,有些藏家并未意识到手中考古文物的重要价值。身为一个考古学家和博物馆馆员,眼见它们的存在但由于博物馆的法令条规而不能将这些器物纳入博物馆收藏,而且目睹这些原本具有考古学情境的器物组合由于市场买卖而各自散落天涯、不知去向,着实让人痛心疾首。然而,皇家安大略博物馆只能眼看着收藏这些珍品的机会从眼前溜走而爱莫能助。相比当年皇家安大略博物馆第一任馆长兼考古学馆员柯雷利竭尽所能把握每一个收藏机会,如今的社会历史情境将西方博物馆中的中国古物馆员置于一个与先贤们截然相反的位置。当然,倏忽百年已逝,今非昔比。那么,我们又应当如何自处,何去何从?西方博物馆的中国古物收藏应当如何改变呢?

一些严谨的学者通过深入研究了嘉士德和苏富比的拍卖图录和公私博物馆的展览图录发现,过去数十年间,希腊、罗马和玛雅文物的交易也存在类似的状况,大部分成交的文物都没有明确的出身。更加严重的问题是,一度备受尊敬的拍卖行和商人正在参与非法文物的交易。这些非法文物由此被“洗干净”,更有甚者,拍卖行为了赋予交易合法性而为非法文物伪造“出身证”,以此增加其在拍卖中的附加值,这种行为普遍地存在于当下的艺术市场。中国的市场日渐开放,雨后春笋般出现的中国大陆拍卖行并大肆交易着由境外输入的非法中国文物。交易完成之后,这些原本非法流出中国境外的文物,经过这一道转手回到自己的国家,便凭空具有了一个合法的政府出境盖章。于是,这些文物就此具有新的合法身份,从而得以在中国境外交易。值得思考的问题在于,博物馆应当如何鉴别这种实为非法但伪造了合法身份的文物,从而避免将这类器物或购买或捐赠纳入馆藏?

博物馆这一文化机构通过艺廊、展览、教学项目和出版物的方式搜集器物、教育公众并普及严肃的学术研究成果。其与大学学府最重要的区别是对艺术品的收藏和展示。因此,收藏是博物馆的天职,其一息尚存,则收藏不止。目前的困境并不仅仅在于“是否应当收藏中国艺术(当然我们决不收藏非法文物)”,更重要的是,应当如何收藏。在这个瞬息万变的世界里,我们必须扪心自问,我们收藏中国艺术的宗旨是什么?

八、收藏中国艺术之宗旨

即便身处二十世纪前半叶,收藏中国艺术的原因都因人因事而异。

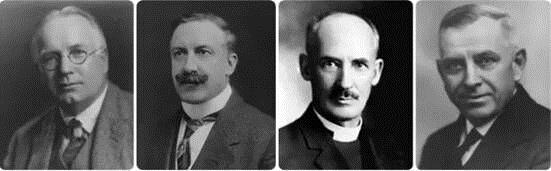

皇家安大略博物馆历任藏品征集人

(左起:查尔斯•柯雷利、乔治•克劳弗斯、怀履光 、明义士)

克劳弗斯,身为皇家安大略博物馆的艺术品购买人,始终无私地帮助诞生之初的博物馆搜罗一切珍品建立稀世收藏。从他与柯雷利往来的书信中可见,他几乎从不曾于他送回多伦多的文物中牟取利润。常见的情况是,他往往将一些他认为博物馆必须收藏但有可能资金上无法负担的文物直接送给了博物馆。

当怀履光继任了皇家安大略博物馆东亚部主管之后,他对自身的定位由古董商转型为学者。怀履光目标明确,即便心知此事难为,亦决意利用博物馆庞大的收藏建立自己的学术名声。

不似克劳弗斯和怀履光,明义士从未有心成就一个博物馆或从古董买卖中牟利而收集古物,然而他经手的藏品却富有艺术和学术价值。明义士无意让文物离开中国,因此,甚至好几次拒绝柯雷利,不肯将私人收藏卖予皇家安大略博物馆。董林夫在明义士的传记中写道,“明义士同情和理解中国的民族主义情绪和中国学者对自身文化遗产的护卫之情”。这种反差是巨大的,怀履光的收藏为了建立博物馆收藏,而明义士的收藏纯粹出于个人的学术兴趣,正如许多其它中国传统学者一样。

1949年新中国成立之后,西方博物馆不再可能直接从中国境内输出古物,于是便转向了私人藏家。众藏家在博物馆转向其私藏之前,便已在过去数十年间与各大博物馆建立并维系了长久的合作关系。Levy 和斯通夫人收藏及遗赠便是这种模式经典案例。

过去的二三十年见证了中国古物收集的观念转型。大量原本对中国历史和文化不甚感兴趣的古代艺术的收藏家们也抓住这个转型期中出现的机会,将购买中国艺术视为一种投资策略或商业资本运作。这些藏家们常常以这种“慷慨的”文物或资金捐赠诱惑博物馆,同时提出自己的捐赠条件。在经济滑坡时期很多博物馆亟需财力支持,尤其当博物馆设施需要进行现代化翻修时,便很可能会在明知其中存在非法文物的情况下接受这些捐赠。这些藏家就能如愿以偿地通过捐赠文物或资金为自己扬名立万。

过去,一间博物馆的盛誉在很大程度上基于其自身的收藏规模和质量。然而,时至今日,博物馆掌舵者甚少以馆藏的增长幅度为标准来评价博物馆。相比之下,他们更乐于考虑博物馆能提供何种公共项目,或者下一个万人空巷的大展是什么,从而吸引更多的人成为其博物馆的会员。

这便是皇家安大略博物馆提出了一个新的口号:“ Engaging the World(让世界参与)”。即在这个变幻莫测的世代,博物馆要敏锐而竭尽所能地吸引博物馆会员。“Engaging the World”不仅仅是一句广告词,更是皇家安大略博物馆掷地有声的雄心,激励着包括收藏活动在内的博物馆各领域的探索。它意味着皇家安大略博物馆愿意做任何与众不同的尝试,把握并满足当下新锐年轻的观众和各届公众的诉求与期待。如今,博物馆馆藏的建立已然基于参观者对博物馆体验中知识性和娱乐性的双重期待。

伴随改变而来的遗憾是,在藏品征集的过程中,博物馆馆员的角色,如柯雷利等人对收藏的热忱已然不再如历史上那般举足轻重。博物馆研究员时常没有任何权力决定收藏的对象和时机。即便当他们掌握了必要的资料反对从艺术市场上购买非法文物,也有人微言轻的感觉。也许当务之急并非收集藏品,而应着手为现存的旧馆藏收集整理新信息。

九、余论

未来我们无疑将继续探讨中国古物收藏的问题与挑战,因为对中国古物的收藏与其它错综复杂的现象紧密相联,例如非法买卖藏纳文物,以及博物馆与其赞助人、捐赠人、私人藏家和古董商之间的关系。这些都是全球性的跨文化议题,也是具有道德判断和经济政治敏感性的重要问题。

目前,海外的西方博物馆研究人员需要打开并维系一条与各种群体沟通的渠道。这些群体包括博物馆政策制定者、捐赠人、私人收藏群体和古董商,与它们共同探讨此类议题,以致达成更深刻的共识。我们必须表达出自身的思虑和要求,必须聆听他们的疑议和需要。如果我们意欲明确今后的收藏宗旨,则必须清楚地把握收藏行为和收藏者的转变情境。昔日博物馆先驱们缔造伟大文物收藏,与今日同僚关于文物收藏之观念,其标准与行为之迥异,足以发今人之深省。

【英文原文 “Objectivesand Challenges: Past, Present, and Future of Collecting Chinese Antiquities inthe Royal Ontario Museum” 发表于Jason Steuber 主编的 《Collectors, Collections, & Collecting the Arts of China》 佛罗里达大学出版社,2014,245-264页。何鉴菲博士翻译, 作者校订并做部分修改,中文发表在杂志《中国博物馆》2015第4期】