“哇,这个水晶花瓶真的好漂亮。”一名游客在苏州博物馆商店里对着一个瑞典水晶玻璃花瓶惊呼。这是日前苏博与瑞典南斯莫兰博物馆合作推出瑞典水晶玻璃精品展的衍生产品。端午节前后,流光溢彩的花瓶很美,参观者多,却鲜有出手购买的,因为价格实在不菲。不单是苏博,在苏州丝绸博物馆的商店“绸庄”里,精美绝伦的传统技艺引来啧啧惊叹,而买的人不多。

你会去博物馆商店买东西吗?什么样的东西才能讨游客的欢心?

观点① 不买!那是可以量化的商品

学艺术的西西目前在一家杂志社做美术编辑,喜欢参观博物馆的她,对博物馆商店并没有太多“好感”。“我一般不会在博物馆商店里买东西。”她觉得,有些博物馆商店太缺乏新意,商品在外面都可以买到。“在博物馆里买,肯定贵,犯不着多花冤枉钱。”她说起在上海一家博物馆参观,有些商品一看就觉得是“骗小孩子的”,假如不是因为孩子想买,根本都不会进去。

贵、外面也有的卖,在学校做教师的陈茹对博物馆商店也是这种印象。“博物馆商店似乎是博物馆的‘小卖部’,东西都是可以量化的商品,价格还标得很高,实在没多大意思。”陈茹说,很多博物馆商店里喜欢卖钥匙扣、杯垫、书签,这些小玩意即便带着博物馆的标志,总觉得“档次低”、没创意,都是最初级的商品。这类产品在一家博物馆买过就不会再买,而且外面可替代的东西也很多,没有吸引力。而那些有点艺术性的商品,比如印有画家作品的丝制品或者手工艺品,价格又很高,不是一般游客能消费得起的。

西西和陈茹的感受代表了一部分游客和参观者的想法。在苏州博物馆商店里,游客走马观花,也不时被陈列的商品所吸引,但购买的人其实并不是很多。许多游客从展厅到商店,跨越了一个从艺术到实用的过程。欣赏了艺术,在商店里希望“淘”到满意的带有艺术性的实用品,对博物馆商店来说,会不会有点难度?苏州丝绸博物馆张剑锋主任表示,在博物馆里买东西,有些并不是物质消费,而属于文化消费,价格颇高,也就不能满足所有游客的需求。他的这一观点也得到了一些爱逛博物馆人士的认同。

观点② 买!独一无二的专属“艺术品”

“懂得欣赏,才能引起文化消费的欲望。”张剑锋介绍说,前些日子,一位来自南京的老太太在丝绸博物馆商店里闲逛,一直逛到过了打烊时间仍未离去,商店工作人员自然不好赶客人走就默默陪着,丝毫没想到穿着朴素的她最后竟买了两条缂丝长卷,是出口日本的和服腰带,价值近三万元。因为用途面窄,就问她做什么用。她指着长卷对工作人员说,“这是个好东西,缂丝技艺很了不起,只能纯手工做,我就是喜欢,买回去看看。”

丝绸博物馆商店的工作人员在介绍缂丝

因为缂丝工艺的手工属性,不可能大批量做,一出厂可能就是唯一的,这种“独一无二”的特点,也是一部分消费者青睐的原因。就如游客西西,她也表示逛完博物馆真的想带着什么回去,才能“不虚此行”,并不是不想买,而且没什么可买。在参观完上海莫奈展后,她就买了一本原版的书回去,“那本书纸张、印刷都超级棒,在国内很难买到。”

从来没在苏州博物馆商店买过东西的张丽老师,最近竟被苏博商店给“打动了”。5月中旬,苏州博物馆举办了画信征集活动,以画信为特色的金阊实小画信社参加了这次活动“给苏州博物馆画一封信”,获奖的同学日前收到了苏博寄来的礼物——莲花碗抹茶饼干。“这个五代秘色瓷莲花碗是苏州博物馆的镇馆之宝,把它和食物结合起来实在很有意思,尤其是送给小学生,他们吃着抹茶饼干也会不由得对莲花碗产生亲切感。”张丽说,这个创意让她拿着小小饼干就好激动,还在微信朋友圈里炫了一把。

苏州博物馆的莲花碗抹茶饼干

不难发现,限量的、稀奇的、创意的、有文化内涵的,这些产品进入高大上的博物馆商店,哪怕价格高,人们也愿意买单,而且重要的是,这些商品拉近了参观者与博物馆之间的距离,将艺术潜移默化地带到了生活中。

博物馆商店:卖商品,还是卖文化?

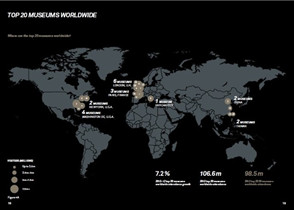

“博物馆商店不应该只是简单的商店,卖的是产品、传播的应该是文化。”苏州博物馆教育主管朱莺说,博物馆商店卖的是博物馆的衍生品,是博物馆创收来源之一,世界上许多著名的博物馆都不断大力开发博物馆商店。比如纽约的大都会博物馆,不仅卖自己博物馆的,还汇集了全球著名博物馆的产品,创新开发,将艺术精品卖至全球各地。而据了解,早在1995年,美国就创建了一个非营利具有国际性的组织“博物馆商店协会”(Museum Store Association)简称M.S.A。会址设在美国科罗拉多州,拥有二千多名会员,大多是美国的博物馆,德国、加拿大、澳洲、日本的一些博物馆也加入了该组织。

圣地亚哥博物馆的名画魔方

作为博物馆行业人员,朱莺格外关注世界各地的博物馆,“到各地参观博物馆,难免会到商店里逛一逛。圣地亚哥博物馆里有一款名画魔方给我留下了深刻的印象。”她介绍说,这个魔方是当时展览时推出的一款产品,做工精致,随意组合就能拼成一幅画,既有欣赏价值,又充满趣味。“光有这个魔方还不算,博物馆还精心配套附赠了详细的名画说明,这只是一个小小的举动,却改变了‘兜售’商品的行为,变成了文化的传播。”朱莺说,文化传播并不神秘,也不是非要像课堂里上课那样听别人一遍遍地讲解,“你看到了、认识了、了解了、领会了,就是在传播文化。”她觉得,现在许多博物馆为了卖商品而卖商品,即便有着文化的Logo,“那也只是在产品上印上文化的元素,为了使产品更好卖。而不是将文化结合商品这个载体传播出去。”

大英博物馆的小黄鸭系列文创产品

朱莺认为,博物馆商店不缺少产品,缺少体现文化价值的创意和理念,有些产品并没有将文化的含金量体现出来。“如果人们买了你的东西,回家就束之高阁,或者随意丢弃,自然无法架起博物馆和人们之间的联系。博物馆商店的意义就大大缩小了。”

博物馆商店,也是沟通的桥梁

今年的5月18日是世界博物馆日,主题是“藏品架起沟通的桥梁”。对此,相关文物专家表示,作为藏品的衍生品,博物馆商店里的商品才是真正能够轻松走入人们生活的“藏品”,同样是观众与博物馆之间沟通的桥梁。

“博物馆商店发展蓬勃,哪怕你不去那里,在网上也可以购买到他们的产品。”喜欢收集文化创新产品的朱莺谈起此事滔滔不绝,随手打开台北故宫博物院的网站开始介绍。“商品是个载体,文化可以让这个载体更有趣,更生动。”朱莺说,她还经常上网搜罗大都会博物馆的产品,“大都会博物馆非常‘有才’,他们将许多文化元素融入了商品,比如莫奈太阳花手表、路易葡萄胸针,做工精细、价格不算昂贵,他们戴在你的手上、胸前,博物馆也借此与你产生了联系。”朱莺开玩笑说,这或许也是文艺青年、小资情调的一种想法,但的确吸引了游客甚至潜在游客的目光。

苏州丝绸博物馆开发的漳缎

苏州丝绸博物馆张剑锋认为,文化消费不同于物质消费,文化是一个纽带。他说,来苏州丝绸博物馆购物的欧洲太太在顾客中占的比重最大。欧洲女士对丝绸类的纺织品情有独钟,她们的衣柜里,挂着多种丝绸面料的手工艺产品,闲暇聚会时间会拿出来欣赏、交流。丝绸手工艺品,欣赏和实用相结合,实用性使它能够进入人们的生活,同时应该更注重丝绸的文化内涵。他表示,丝绸博物馆不同于综合性博物馆,它肩负着文化传播的功能,更希望把老祖宗传下来的技艺发扬光大。参观完博物馆,走进“绸庄”,会自然对丝绸这种不会说话的产品产生亲切感,而且可以带入生活,所以用商品沟通观众,是促进文化传播的重要途径。目前,“绸庄”也面临一些问题,比如人手紧张,很多产品不能进行完整的背景介绍,有些稀有工艺不能为更多人所认知;比如创新产品不多;比如与顾客保持联络的手段还比较老套,希望通过建立商品网站聚集更多人气,让博物馆能够通过商品走入寻常生活。