今年3月,纽约艺术界期盼已久的大都会艺术博物馆布劳耶分馆(Met Breuer)终于揭幕登场,是为本地乃至全球最隆重的年度艺术盛事之一。

其实2016年伊始,大都会艺术博物馆就不断出现在艺术新闻的头条当中,从引发了艺术圈内外人士一致反感的新馆标和视觉设计,到庭外和解一项历时三年的集体诉讼,无时不在刷新着这座古老艺术机构的存在感。

八年之约:大都会布劳耶分馆

熟悉纽约的艺术爱好者对位于麦迪逊大道上的布劳耶大厦并不陌生。这栋外观看上去“头重脚轻”的建筑是匈牙利裔建筑师马塞尔?布劳耶(Marcel Breuer)的作品,也是曼哈顿上东区的现代建筑地标之一。布劳耶是包豪斯学派的代表人物,二战后迁居美国,任教于哈佛大学设计学院,是国内设计界所熟知的“瓦西里椅”(Wassily Chair)的设计者。大厦于1966年落成,即被惠特尼美国艺术美术馆进驻使用至今。

大都会布劳耶分馆,摄影|Ed Lederman

2011年初,惠特尼宣布了将在曼哈顿西南部肉食加工区(Meat PackingDistrict)筹建新馆的计划,因为无法承担两处场馆的运营开支,惠特尼流露出将布劳耶大厦易主的心思,此举令纽约各界对布劳耶大厦的命运甚为担心,生怕新的业主将整栋建筑的内部空间分割出租,终结其作为文化地标的身分。危难之际,大都会挺身而出,与惠特尼签下了八年的租约(2015-2023),延续了布劳耶大厦艺术展示空间的功能。

惠特尼美术馆于2014年暮春正式迁出布劳耶大厦,大都会随即一边聘请建筑师对大厦做维护性的改建修复,一边招兵买马扩充现当代艺术部门的策展和学术研究力量,试图改变自身在现当代艺术领域略逊于其他纽约美术馆的形象,而艺术爱好者们的好奇心也在等待中变得越来越炽热。

布劳耶大厦楼梯间《居民(Dwellings)》,摄影|陈琳琳

除了租用惠特尼的空间,大都会也表达了与之展开项目合作的愿望,并且保留了大厦内原有的装置作品——隐匿于楼梯间的陶艺微型雕塑《民居》(Dwellings),安抚了怀旧纽约客的心灵。遥想当年惠特尼美术馆的创办人格特鲁德?惠特尼(Gertrude Whitney)曾向大都会提出捐赠自己的收藏,在遭到婉拒之后才创办了自己的美术馆;半个多世纪之后,两座机构互相成全,携手八年之约,实属幸事。

五百年艺术史:未完

自3月1日起,经过两周的媒体与会员预览,布劳耶分馆在3月18号星期五向公众正式开放了。开幕大展是大都会精心筹划的主题展——《未完:可见的思绪》(Unfinished: Thoughts Left Visible)。展览纵横五百多年的艺术史,从文艺复兴至今,呈现了艺术家们因故或者有意未完成的作品——从绘画、雕塑、装置到互动、表演、新媒体甚至未完成的电影一应俱全,同时打破学术部门之间的藩篱,由欧洲绘画部与当代艺术部的策展人共同策划出品。此外,大都会动用自身在世界博物馆界的重要地位与良好声誉,发挥了强大的借展功能,从各地著名收藏中借来珍贵的杰作,让纽约的观众大饱眼福,其中鲁本斯、勃鲁盖尔、特纳、凡·高等大师罕见的未完成作品也让人耳目一新。

了解未完成电影的放映表,请戳:

http://www.metmuseum.org/events/programs/met-speaks/the-unfinished-film

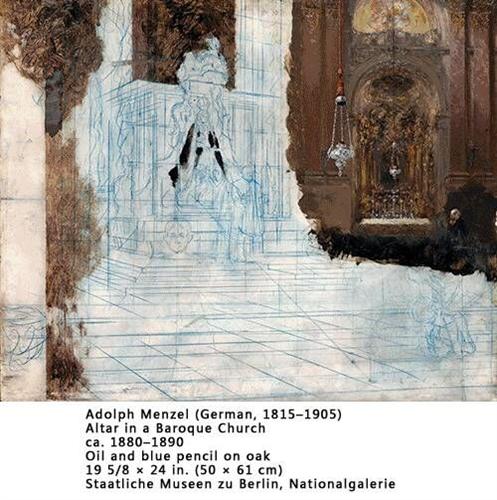

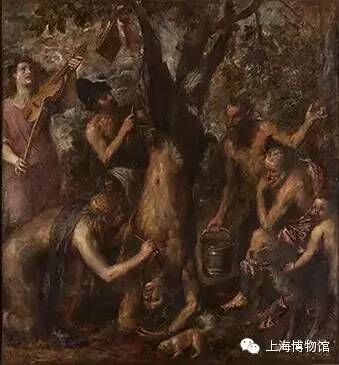

《未完》展览占据布劳耶分馆的三、四两层展厅。跨出三楼的电梯,迎面是灰色背景墙上悬挂的三幅巨大画作:正中间的是来自捷克奥洛穆克国立美术馆(Archdiocese Olomouc, Archiepiscopal Palace, Picture Gallery, Kromě?í?)的收藏、意大利文艺复兴时期威尼斯画派代表人物提香的油画《被剥皮的马斯亚斯》(The Flaying of Marsyas),残忍血腥的场面十分震撼,几乎让人忘记这是一幅有争议的、甚或是被中途放弃的未完成之作(尽管艺术家还是署上了自己的名字),凑近观看才能注意到艺术家狂放的笔触和明暗之间缺乏过渡的色彩,也正因此学者们推测这是一件未经艺术家“最后点睛”(final touch)的作品。

Titian (Tiziano Vecellio), (Italian, ca. 1485/90?–1576)

The Flaying of Marsyas

probably 1570s

Oil on canvas

86 5⁄8 ×80 1⁄in. (220 ×204 cm)

Archdiocese Olomouc, Archiepiscopal Palace, Picture Gallery, Kromě

提香作品左右两边各是大都会珍藏的意大利艺术家雅各布?巴萨诺(Jacopo Bassano)的《基督受洗》(The Baptism of Christ)与来自西班牙马德里普拉多美术馆(Museo del Prado)的又一件提香作品《花园中的痛苦》(Agony in the Garden),同样沉重的色调和宗教的主题为展览拉开了浓墨重彩的序幕。

Jacopo Bassano (Jacopo da Ponte), (Italian, ca. 1510–1592)

The Baptism of Christ

ca. 1590

Oil on canvas

75 1/2 x 63 1/8 in. (191.8 x 160.3 cm)

The Metropolitan Museum of Art, New York, Partial and Promised Gift of Mr. and Mrs. Mark Fisch, 2012

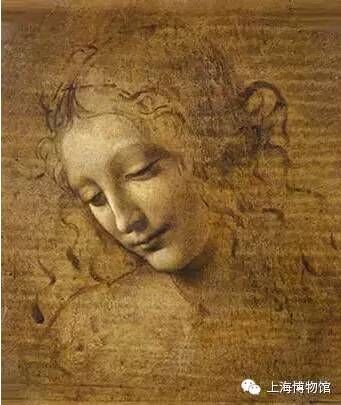

漫步三楼展厅,惊喜连连。来自意大利帕尔玛国立美术馆(Galleria Nazionale di Parma)、第一次在美国展出的达芬奇素描《女性头部与肩部肖像》(Head and Shoulders of a Woman)尺幅不大,却极度柔美动人;未完成的头发与背景部分恰到好处地突出了人物面部精致的五官,达芬奇准确细致的刻画,使其栩栩如生。

Leonardo da Vinci (Italian, 1452–1519)

Head and Shoulders of a Woman (La Scapigliata)

ca. 1500–1505

Oil, earth, and white lead pigments on poplar

9 3/4 ×8 1/4 in. (24.7 ×21 cm)

Galleria Nazionale di Parma

来自安特卫普皇家美术馆(Koninklijk Museum voor Schone Kunsten)、扬?凡?艾克(Jan van Eyck)画在木板上的《圣芭芭拉》(Saint Barbara)让观众看到了未经着色的草稿,宛如大幕拉开前准备就绪的管弦乐队。此外,奥地利分离派艺术家克里姆特临死前未能完成的作品让我们不胜唏嘘。而法国印象派艺术家马奈仅仅勾了一个轮廓的肖像作品也让有过学画经历的观众倍感亲切,仿佛身处艺术家的工作室,站在艺术家身旁看他在画布上工作。

Jan van Eyck (Netherlandish, ca. 1390–1441)

Saint Barbara

1437

Metalpoint, brush drawing, and oil on wood

16 3⁄8 ×11 ×2 3⁄in. (41.5 ×27.8 ×6 cm)

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerp

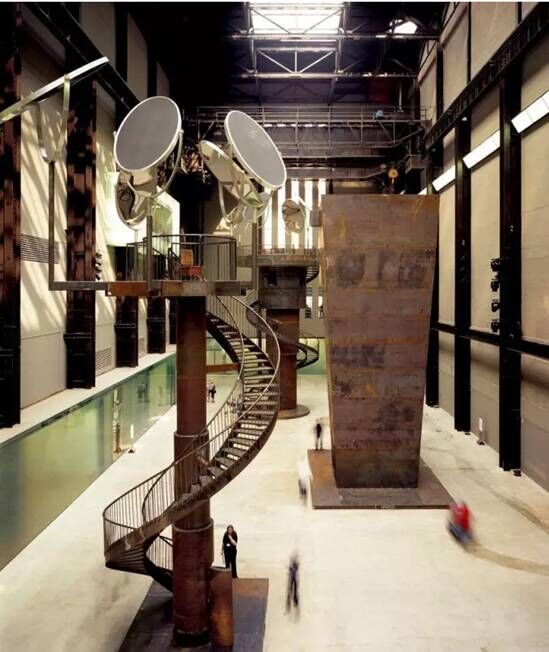

大都会现当代艺术部主席、前伦敦泰特现代艺术馆主策展人的西纳?瓦格斯塔夫(Sheena Wagstaff)在新闻发布会上称“只有大都会才拿得出这样的展览。”的确,对古典艺术作品的研究与遍布世界的借展关系网是其他现当代艺术馆所难以企及的,大量难得一见的未完成作品打破了杰作的神秘感,既让艺术史家学者可以更好地理解分析艺术家的思路意图,也让普通观众亲眼目睹了艺术大师的创作过程。

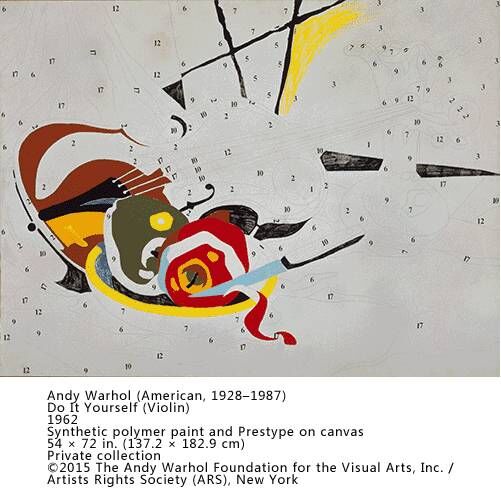

可惜的是,四楼展厅所陈列的19世纪末以来的作品就不免令人失望,虽然有塞尚、毕加索、安迪?沃霍、利希滕斯坦等人的未完成作品相互映衬,策展人却又纳入日本艺术家“波点女王”草间弥生的明显已经完成了的抽象绘画作品、患艾滋病早逝的古巴裔美国艺术家费利克斯?冈萨雷斯-托里斯(Félix González-Torres)鼓励观众自行拾取的糖果装置,因为前者画的是无限的点与线,后者是邀请观众参与完成的作品。这样含混不清的选择逻辑实在难以自圆其说,加上大量当代艺术作品看上去完成与未完成之间的界限本就模糊,如展出的赛?托姆布雷(Cy Twombly)等人作品,不免让人质疑大都会策展人对当代艺术的把控力不从心。

不少批评家指出,除了几件重磅作品之外,《未完》展的策展理念乏善可陈,新旧作品的并置也并非创举;“未完成”这一主题更是经不起推敲;比如一些参展的作品之所以未完成,并不是出于什么神秘的原因,只不过是由于委托作品的赞助人改变了心意或没有及时付款,又或是预定的模特没能如约出现。况且,古典大师的精彩之作与近现代作品之间缺少对话与互文,对历史语境的研究和交代也不够到位。

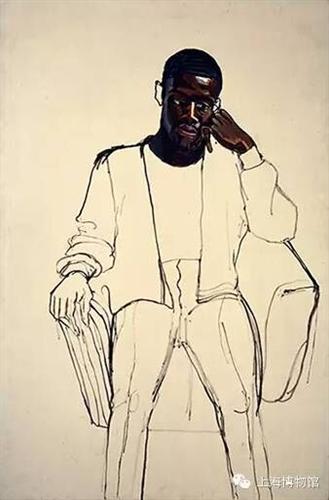

Alice Neel (American, 1900–1984)

Jame Hunter Black Draftee

1965

Oil on canvas

60 ×40 in. (152.4 ×101.6 cm)

COMMA Foundation, Belgium

©The Estate of Alice Neel

当《卫报》称这一展览“大失水准”之时,美国杂志《ArtNew》则认为展览“优雅地占据了惠特尼的布劳耶大厦”。见仁见智,众说不一。我理解许多批评家因期待值过高而难免失望的心情,也体谅策展人竭尽全力的努力。公平地说,我认为《未完》展与任何大型展览一样,无法臻于完美,恰如它的标题,留给未来的工作永远无尽未完,而对于普通艺术爱好者来说,徜徉其间,找寻自己心仪的作品,与大师可见的思绪对话,也不失为一桩乐事。

除了《未完》大展,布劳耶分馆还同时推出了已故印度艺术家娜丝琳?穆罕迈迪(Nasreen Mohamedi)在美国的首次博物馆个展,相比其他热衷于展示欧美艺术家的现当代艺术馆,大都会此举体现了不俗的眼光和面向全球的开阔视野,让艺术爱好者们对布劳耶分馆的未来充满信心。

未来:无限的可能性

早在布劳耶分馆开幕之前,大都会艺术博物馆于1938年就将位于曼哈顿西北角哈德逊河畔崔恩堡公园(Fort Tryon Park)的一座中世纪城堡纳入麾下,是为大都会修道院分馆(The Cloisters)。今天,这两座分馆与第五大道上背靠中央公园的主展馆成鼎立之势,稳固地奠定了大都会在曼哈顿上城艺术机构中无可比拟的重要地位。今年初,大都会又宣布了在第五大道主址上将作18万平方英尺(约合16,723平方米)的扩建计划,用以改善目前的现当代艺术展示空间。

其实,百科全书式的大型博物馆/美术馆拓展现当代艺术分馆不是什么新鲜事,2008年揭幕的洛杉矶郡立美术馆布罗德当代艺术馆(Broad Contemporary Art Museum at LACMA,有别于收藏家伊莱?布罗德Eli Broad在洛杉矶市中心建立的、去年9月刚刚开幕的私人美术馆The Broad)与2009年落成的芝加哥美术馆“现代翼”(The Modern Wing, the Art Institute of Chicago),都是成功的先例。在大百科全书式的博物馆/美术馆里展览当代艺术,赋予作品历史背景的深度与文明之间横向比较的广度,如置一粟于沧海,让观众更好地理解艺术风格的发展传承与交互影响。任何文明之下,没有参透传统的当代艺术都如无根之萍。在大都会2015年推出的艺术家计划(The ArtistProject)中,我们可以看到当代艺术家是如何持续地从大都会浩如烟海的馆藏中汲取创作灵感与养分的。而众多传统艺术部门强大的学术研究功底和深厚底蕴势必成为大都会现当代艺术部门无可匹敌的优势。

此外,从2013年开始,大都会陆续推出的“82街第五大道”(82nd & Fifth)、“来大都会博物馆。看多元文化”(One Met. Many Worlds)等视频、App、网站,源源不断地为这座年逾百岁的博物馆输入新鲜的时代血液。采用新的标识(尽管效果并不如人意),开放专门展示现当代艺术的布劳耶分馆(虽然前途仍然未卜),大都会与时俱进的决心昭然若揭;而未来,的确有着无限的可能性。